3・4年生理科 植物の生長 学習園に植え替え 50

天気がとてもよい今日。学習園では,黒ポットから植え替える3・4年生がいました。

ピーマンやひまわり,ホウセンカを傷つけないように,慎重に植えようとがんばる子どもたち。緊張しすぎて,折ってしまうハプニングもありながら,無事に植え替えを完了しました。

オクラは発芽しなかったということで,今回改めて,種子からの再チャレンジ!大きく育ってくれるといいですね。「水かけ・声掛け・心がけ」。南永小の子どもたちは,植物に「3かけ」をしながら育てます!

天気がとてもよい今日。学習園では,黒ポットから植え替える3・4年生がいました。

ピーマンやひまわり,ホウセンカを傷つけないように,慎重に植えようとがんばる子どもたち。緊張しすぎて,折ってしまうハプニングもありながら,無事に植え替えを完了しました。

オクラは発芽しなかったということで,今回改めて,種子からの再チャレンジ!大きく育ってくれるといいですね。「水かけ・声掛け・心がけ」。南永小の子どもたちは,植物に「3かけ」をしながら育てます!

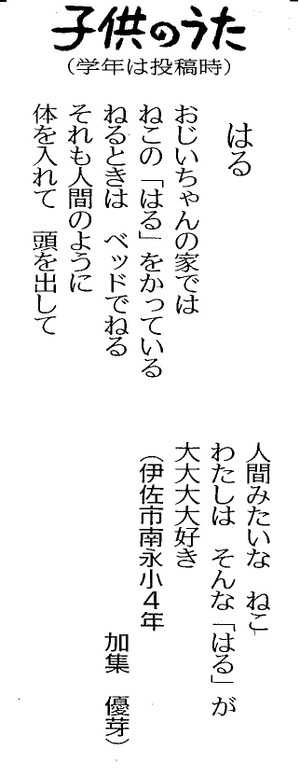

本日の南日本新聞「子供のうた」に本校児童の作品が掲載されました。子どもたちの作品が形になるたびに,学校や地域に元気を与えてくれます。ありがとう!

飼っているねこの「はる」の動きを観察して,「人間みたい」というおもしろい表現を用いたり,大好きな気もちを「大」を繰り返すことで強調するなど,工夫された作品です。掲載おめでとう!

飼っているねこの「はる」の動きを観察して,「人間みたい」というおもしろい表現を用いたり,大好きな気もちを「大」を繰り返すことで強調するなど,工夫された作品です。掲載おめでとう!

今日は,歯科医の中馬先生が検診をしてくださいました。

一つ一つ丁寧に見てくださり,個別に磨けていないところをご指導いただきました。

歯の裏は磨きにくいですが,みんな意識して磨けるとよいですね。

歯の裏は磨きにくいですが,みんな意識して磨けるとよいですね。

「伊佐錦」で有名な伊佐市の酒造会社「大口酒造株式会社」様より,本日子どもたち,職員に対して,たくさんのマスクを寄贈していただきました。

先日は,ストッキングやタイツの製造を行うスカラー株式会社様より2度もマスクの寄贈があり,地域の学校に対する温かさと期待を改めて感じることができました。地域の支えに感謝しながら,元気に過ごす南永っ子です。

先日は,ストッキングやタイツの製造を行うスカラー株式会社様より2度もマスクの寄贈があり,地域の学校に対する温かさと期待を改めて感じることができました。地域の支えに感謝しながら,元気に過ごす南永っ子です。

大口酒造株式会社様,スカラー株式会社様,ありがとうございます。

「いかのおすし:行かない,乗らない,大声を出す,すぐ逃げる,知らせる」,「自分の命は,自分で守る」を合言葉に学習しました。

今回の訓練では,主に

① 不審者に遭ったら,どう対応したらよいのだろうか?

② 不審者かどうか判断できない時,どう対応したらよいのだろうか?

について,考えてみました。

① 不審者に遭ったら,どうしますか?

「逃げる。」「大声を出す。」「助けてと,言う。」「防犯ブザーを鳴らす。」「いかのおすしに気をつける。」など,これまで学習した意見が出てきました。

「逃げる。」「大声を出す。」「助けてと,言う。」「防犯ブザーを鳴らす。」「いかのおすしに気をつける。」など,これまで学習した意見が出てきました。

今回の学習では,まずは「逃げる」ことを学びました。歩いている大人の人に助けを求めたり,誰もいない時は,近くの家に(自分の家のふりをして「ただいま。」と,大きな声で言って)逃げ込んだり,近くに110番の家や店などがあったら,そこへ逃げ込んだりすることを学習しました。そして,「いかのおすし」もとても大切であることを再確認しました。

② 不審者かどうか分からない人に声をかけられたら,どうしますか?

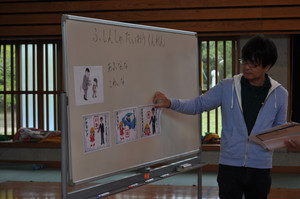

絵を提示しながら,「この人は不審者かな?」と子どもたちに聞いてみると,マスクやサングラス,帽子,黒い服を身に付けていると「不審者かどうか分からない」ことに気づきました。

絵を提示しながら,「この人は不審者かな?」と子どもたちに聞いてみると,マスクやサングラス,帽子,黒い服を身に付けていると「不審者かどうか分からない」ことに気づきました。

ここでは,判断に迷ったら,距離をとりながらまずは挨拶をし,「いかのおすし」に気をつけることを学びました。

以上のことを踏まえ,シミュレーションしてみました。

ア) 男の人に声をかけられ,道を尋ねられた時

急に連れて行かれようとしたため,防犯ブザーを鳴らして,子ども110番の家へ駆け込み,不審者に遭った時の様子や男性の特徴について知らせ,避難することができました。

急に連れて行かれようとしたため,防犯ブザーを鳴らして,子ども110番の家へ駆け込み,不審者に遭った時の様子や男性の特徴について知らせ,避難することができました。

イ) 道にうずくまっていた人に,助けを求められた時

挨拶をして,距離を確保しながらどうしたのか声をかけることができました。また,近くに人がいるので,そこへ行くように促すことができました。

男の人が動けなかったので近くの110番の家の人の所へ行き,事情を説明したあと一緒に男の人のもとへ行き,救急搬送してもらうよう依頼することができました。

ウ) 携帯電話で話をしていた女の人に急に声をかけられた時

一定の距離を保ちながら,挨拶をしました。下の学年の友だちと手をつないで,一緒に行動できるよう,気遣いができました。

女の人が「かわいいね。」と言って近づいてきたので,3人とも防犯ブザーや笛を鳴らして,子ども110番の家へ逃げ込み,助けを求めることができました。状況や女性の詳細について伝えることができました。

今回の学習を通して,「女の人にも不審者がいるんだ。」と初めて知ったことや,「いざとなったら,大きな声が出ない。」とか,「ブザーを鳴らすタイミングが難しかった。」「不審者かどうか判断が難しかった。」など改めて気づくことも多かったようです。

訓練を繰り返し行うことの大切さを実感した学習となりました。また,日頃から防犯ブザーや笛などがきちんと鳴るか点検したり,危機意識を高めて生活したりすることは「自分の命を守る」ためにとても大切なことだと思います。

訓練を繰り返し行うことの大切さを実感した学習となりました。また,日頃から防犯ブザーや笛などがきちんと鳴るか点検したり,危機意識を高めて生活したりすることは「自分の命を守る」ためにとても大切なことだと思います。

本校は,ふるさと教育の一環として,農業体験を行っています。

今日は,稲の苗床づくりの見学に永池のエコファームへ行きました。 トレーを機械にセットすると,土ともみと水が流れ作業であっという間に入り,見る見るうちにたくさんの苗床ができあがりました。

トレーを機械にセットすると,土ともみと水が流れ作業であっという間に入り,見る見るうちにたくさんの苗床ができあがりました。

その後,育苗の様子も見せていただきました。

右側が,1週間後のもので,左側が2週間後のものです。

右側が,1週間後のもので,左側が2週間後のものです。

子どもたちは,1週間の差で稲が大きく生長している様子を目の当たりし,その生命力に驚いていました。

子どもたちは,1週間の差で稲が大きく生長している様子を目の当たりし,その生命力に驚いていました。

最後に,エコファームのみなさんへ感想とお礼を述べて帰りました。

わたしは,「苗をどうやって作るのか見たことがなかったけれど,見学してそれを勉強することができてよかったです。」 ぼくは,「今は機械を使うけれど,昔の人々はこれを手で一つ一つ行っていたので,大変だったと思いました。」

ぼくは,「今は機械を使うけれど,昔の人々はこれを手で一つ一つ行っていたので,大変だったと思いました。」

エコファームのみなさん,ありがとうございました。

次は,いよいよ田植えです。稲の苗がどのくらい生長しているかみんな楽しみです。

次は,いよいよ田植えです。稲の苗がどのくらい生長しているかみんな楽しみです。

第1回児童総会が行われました。話合いでは,もっと仲良く過ごすためにできることについてについて,自分たちの考えを発表することができました。

まず,学級目標を発表し,自分たちの学級の思いを学校全体に広げて,もっと仲良くなりたいという思いを伝え合いました。

その後,5・6年生が,司会や板書,記録を担当しながら,みんなでできることは何かについて話合いました。

その後,5・6年生が,司会や板書,記録を担当しながら,みんなでできることは何かについて話合いました。

もともと仲よしの南永小ですが,今回の話合いを生かして,これまで以上に仲良く元気いっぱいの南永っ子になってくれると期待しています。

もともと仲よしの南永小ですが,今回の話合いを生かして,これまで以上に仲良く元気いっぱいの南永っ子になってくれると期待しています。

たくさんの発表,みんなよく頑張りました。5・6年生は,司会や板書,記録とても上手にできました。

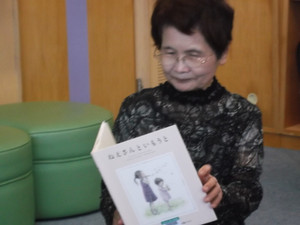

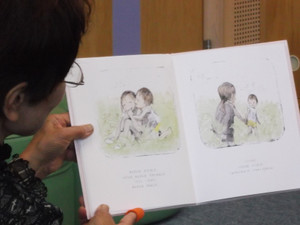

朝の活動の時間に,学校運営協議会議員の向江さんが,本の読み聞かせをしてくださいました。

小さくてまだ何もできない妹が,いつも姉に身の回りのことや困った時に優しく助けてもらっていたのですが,ある日,いつも一緒にいる姉の優しさが煩わしくなって,一人で家を飛び出してしまいます。姉は,妹のことが心配で長い時間大きな声で名前を呼び続けるのですが,妹は隠れていました。

やっとのことで妹を見つけた姉は泣き崩れ,しばらく見ていた妹が,いままで姉がしてくれたように優しく声をかけ,涙を拭いてくれました。それからは,お互いに困った時に助け合えるような関係ができるようになったお話でした。

真剣にお話を聞いていた子どもたちが,「きょうだい」の関係をどう感じたのか,また,きょうだいがいない子どもたちにとっては,下の学年や上の学年の子どもたちとの関係をどう感じたのか今後の子どもたちの言動を見守っていきたいと感じました。

真剣にお話を聞いていた子どもたちが,「きょうだい」の関係をどう感じたのか,また,きょうだいがいない子どもたちにとっては,下の学年や上の学年の子どもたちとの関係をどう感じたのか今後の子どもたちの言動を見守っていきたいと感じました。

4月の終わりに子どもたちが取りに行った彼岸花の球根を,自治会の活動に子ども会として参加することで,校区の方々と一緒に植えることができました。子どもたちが集めた球根を合わせて全部で1300個近い彼岸花の球根を,まっすぐな田んぼの間に伸びる道路の両端に植えていきました。

永池の素晴らしい景観が,秋にまた一つ増えることでしょう!とても楽しみです。かごしま景観学習の一環として,大きな一歩になりました。

永池の素晴らしい景観が,秋にまた一つ増えることでしょう!とても楽しみです。かごしま景観学習の一環として,大きな一歩になりました。

皆さん,お疲れ様でした。

皆さん,お疲れ様でした。

今日は,新体力テストを全校児童で行いました。昨年度の記録を基に,各自で目標を決め,取り組みました。ほとんどの子どもたちが,記録更新をすることができました。種目によっては,昨年度の方が記録がよかったという子もいましたが,その原因を探るのもよい学習になりそうです。ぜひ来年度,リベンジしてみましょう。

【50m走】2人組で,全力疾走!!

【ソフトボール投げ】どれだけ遠くへとぶかな?

【反復横跳び】20秒で,何回ラインを越せるな?

【立ち幅跳び】手の振りとジャンプのタイミングが肝心!!

【長座体前屈】柔軟性はどれくらいあるかな?

【上体起こし】30秒で何回体が起こせるかな?

【シャトルラン】リズムに遅れないよう,何回走れるかな?

最後のシャトルランは,全体力を振り絞り,各々の限界まで諦めずに走りきることができました。それで,こんなに疲れてしまいました。しかし,どんな時でも笑顔を忘れない南永っこです。

朝の朗読集会で,高学年部の発表の後,個人の発表を行いました。

どの子も,詩や文章をよく覚えていて,自分がどのように表現したいか目標を述べてから,堂々と発表することができました。

【発表場面です。】

【一人一人に感想を伝えている場面です。】

「ゆっくり言えていて,よかったです。」「声が大きいところがあって,よかったです。」「間の取り方がよかったです。ぼくも,まねてみたいです。」「本当におーいって呼んでいるみたいでした。」「もう少し,ゆっくり言えたらよかったです。」などの感想をお互いに述べることができました。

先生方からも,「情景が浮かんできて,とてもよい発表でした。」「声に強弱があって,寂しそうな気持ちが伝わってきました。」「間がもう少し取れると,次に伝えたいことがもっとはっきりします。」「同じ詩でも,その人の感じ方で違う表現の仕方あって,違う詩のように感じるね。」など,様々な感想やアドバイスがありました。

先生方からも,「情景が浮かんできて,とてもよい発表でした。」「声に強弱があって,寂しそうな気持ちが伝わってきました。」「間がもう少し取れると,次に伝えたいことがもっとはっきりします。」「同じ詩でも,その人の感じ方で違う表現の仕方あって,違う詩のように感じるね。」など,様々な感想やアドバイスがありました。

みんな一人一人のよかったところを誉め合ったり,更によくなるためのアドバイス(エール)を送ったりすることができ,新たな目標が持てたようです。次回の発表で,どんな工夫が見られるか楽しみです。

みんな一人一人のよかったところを誉め合ったり,更によくなるためのアドバイス(エール)を送ったりすることができ,新たな目標が持てたようです。次回の発表で,どんな工夫が見られるか楽しみです。

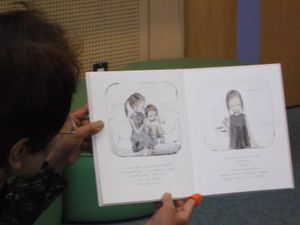

今年も,学校運営協議会委員の向江さんが,読み聞かせボランティアに来てくださいました。

子どもたちは,毎回,この日をとても楽しみにしています。今日は,永池地域にも関係深いホタルのお話「まいごのホタル」の絵本を読んでくださいました。

みんな,興味津々です。

「最後に,まいごのホタルがみんなに会えてよかった。」「ぼくもまいごのホタルがいたら,家族の所へ連れて行ってあげたいと思った。」と,まいごのホタルの気持ちになって聞き取ったり,「永池みたいにたっくさんのホタルがいて,感動した。永池は,昼間みたいに100ぴき以上のホタルがいてきれいだよ。」と,永池の白川川のホタルの風景と重ねながら聞き取ったり,様々でした。

「最後に,まいごのホタルがみんなに会えてよかった。」「ぼくもまいごのホタルがいたら,家族の所へ連れて行ってあげたいと思った。」と,まいごのホタルの気持ちになって聞き取ったり,「永池みたいにたっくさんのホタルがいて,感動した。永池は,昼間みたいに100ぴき以上のホタルがいてきれいだよ。」と,永池の白川川のホタルの風景と重ねながら聞き取ったり,様々でした。

みんなの住む永池のホタルが,姿を現す日が待ち遠しいですね! 「ほっ♩ ほっ♩ ほーたる こい♫」

土曜の2校時に,校区の清掃活動を全児童で行いました。

低学年(学校から公民館付近まで)と中・高学年(学校周辺)の2コースに分かれ,いつもお世話になっている永池地域をきれいにしようと,落ちている空き缶やごみ拾いをしました。

どの子どもも,率先して路地や側溝の空き缶やごみを拾うことができました。

作業を終えて,「思っていたよりごみが少なかった。」「気づかない所にごみがあった。」「遊んでいる時に見つけたら,拾おうと思った。」などの感想を発表することができました。

作業を終えて,「思っていたよりごみが少なかった。」「気づかない所にごみがあった。」「遊んでいる時に見つけたら,拾おうと思った。」などの感想を発表することができました。

最後は,拾った物をリサイクルできる物とそうでない物に,しっかりと分別することができました。

最後は,拾った物をリサイクルできる物とそうでない物に,しっかりと分別することができました。

子どもたちは,教頭先生の「落ちている物をごみとして拾うか,宝として拾うかは大違い!」という言葉に,改めてリサイクルできる物が自分たちの生活に大いに活かされていること,それが宝と変わらないことを学びました。

また,自分たちの住んでいる地域が更にきれいになって,満足そうでした。

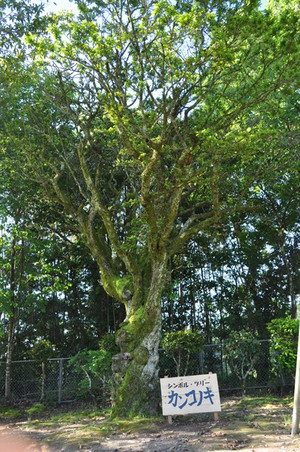

本校のシンボル・ツリーである「カンコノキ」。今回,看板を設置しました。その看板を作りながら,地域の方に「カンコノキ」の由縁をお聞きしたところ,早速,以前本校の「カンコノキ」について掲載された新聞記事を持ってきてくださいました。ありがとうございます。

昭和26年に,校庭拡張の記念樹として,植樹されたことが始まりで,その後九州では「珍木」ということから,「校木」として第13第校長(S63-H3)のときに決めたということです。来年は「古希」を迎えることになります。伝統を感じるひと時でした。

毎月第2月曜に行っている「伊佐さわやかあいさつ運動」がありました。本日も,市役所や校区コミュニティの方が子どもたちの登校を一緒に迎えていただきました。

「元気な挨拶」からの一日のスタート!いつもよりたくさんの方が迎えてくれたので,子どもたちは恥ずかしそうでしたが,しっかりと挨拶ができました。御協力,御参加いただき,ありがとうございました。