南日本新聞「若い芽」掲載おめでとう!2 35

本日の南日本新聞は,本校をとても笑顔にしてくれました。

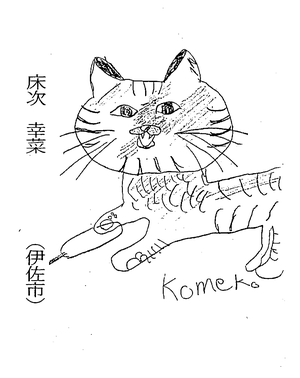

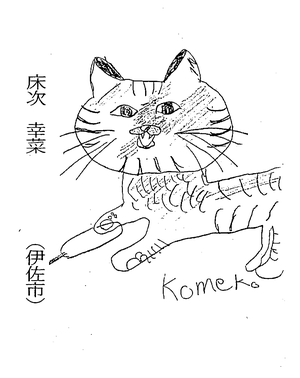

「34」と同ページに,本校の子どもの絵が掲載されました。飼っている猫「コメコ」を観察し,肉球や模様まで詳しくスケッチしたものです。掲載,おめでとう!絵での掲載本校第1号という記念すべき作品になりました。今年は,絵にも挑戦していこうと思います。

本日の南日本新聞は,本校をとても笑顔にしてくれました。

「34」と同ページに,本校の子どもの絵が掲載されました。飼っている猫「コメコ」を観察し,肉球や模様まで詳しくスケッチしたものです。掲載,おめでとう!絵での掲載本校第1号という記念すべき作品になりました。今年は,絵にも挑戦していこうと思います。

本日の南日本新聞「若い芽」に本校の子どもの作品が掲載されました。生活科の学習の中で,夏野菜を育てるために,畑作りから頑張り,「水かけ・声かけ・心がけ」を続けて,大切に育てていきたいという思いが上手に書かれています。

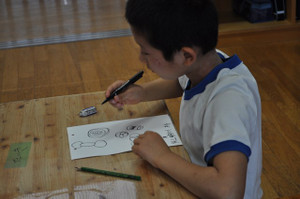

土曜日の朝活動は,クロッキータイムです。

各学級で決められた題材に子どもたちが挑戦していました。

この積み重ねが,スケッチ大会や物の見方・表現力につながっていくと信じています。楽しみながら,多くに挑戦していきましょう。

この積み重ねが,スケッチ大会や物の見方・表現力につながっていくと信じています。楽しみながら,多くに挑戦していきましょう。

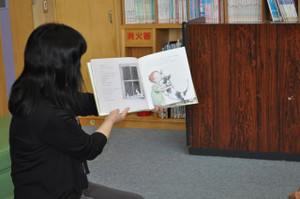

令和2年度初めての土曜授業でした。毎日朝読書に取り組む南永小ですが,今年から,土曜授業の朝は職員による「読み聞かせ」を行うことにしました。記念すべき第1回は,校長先生による読み聞かせです。

いつも仲良しで,一緒に過ごしてきた犬のジャンパーが事故で無くなり,悲しむ中でがんばる男の子の物語です。

いつも仲良しで,一緒に過ごしてきた犬のジャンパーが事故で無くなり,悲しむ中でがんばる男の子の物語です。

「命の大切さ」を全員で感じながら,中には涙を浮かべながら聞く子どもの姿も見られました。

「命の大切さ」を全員で感じながら,中には涙を浮かべながら聞く子どもの姿も見られました。

本を通して,心にたくさんの栄養を与え,体と共に大きく育てる南永小です。

本を通して,心にたくさんの栄養を与え,体と共に大きく育てる南永小です。

連休が明けると,夏のような暑さがやってきました。子どもたちは,負けずにしっかりと学習に取り組んでいます。

高学年は,外国語活動。デジタル教材を使って,「あなたの誕生日はいつですか?」をリズムに合わせて,練習中でした。この後は,互いに学習を生かしてコミュニケーションを図る活動的な学習を行いました。

高学年は,外国語活動。デジタル教材を使って,「あなたの誕生日はいつですか?」をリズムに合わせて,練習中でした。この後は,互いに学習を生かしてコミュニケーションを図る活動的な学習を行いました。

中学年は,理科の学習。モンシロチョウの幼虫は,どうなったかな?3年生が箱で作ったかごで大切に育てるモンシロチョウの成長の様子を観察していました。横では,体をどのように動かしているのかを4年生が,支援員と一緒に体を動かしながら考えていました。

中学年は,理科の学習。モンシロチョウの幼虫は,どうなったかな?3年生が箱で作ったかごで大切に育てるモンシロチョウの成長の様子を観察していました。横では,体をどのように動かしているのかを4年生が,支援員と一緒に体を動かしながら考えていました。

2年生は,特別の教科「道徳」。やっちゃいけないことはしない!という強い気持ちをしっかりもって行動しようと,物語に出てくる主人公の行動に対して,自分たちならどうするか。このとき,どうすればよかったのかなど,考えを伝え合っていました。

2年生は,特別の教科「道徳」。やっちゃいけないことはしない!という強い気持ちをしっかりもって行動しようと,物語に出てくる主人公の行動に対して,自分たちならどうするか。このとき,どうすればよかったのかなど,考えを伝え合っていました。

各教室で,子どもたちは,楽しく,またときに真剣に学習と向き合って学びを進めている南永小です。

今週から校内人権週間ということで,本日,人権集会を行いました。「人権」とは何かについて全員で考えました。「私たちは,全員が『しあわせ』になる権利がある。」一人一人が人権について,考える事ができました。

その後,今年度「人権の花運動協力実施校」として,前年度の学校から引き継いだ「ひまわり」の種をまきました。一人一鉢とともにフェンス沿いにジャンボひまわりをまきました。

その後,今年度「人権の花運動協力実施校」として,前年度の学校から引き継いだ「ひまわり」の種をまきました。一人一鉢とともにフェンス沿いにジャンボひまわりをまきました。

「大きく育て」と願いを込めて,「声かけ・水掛け・心掛け!」,大きな人権の花が咲く日が楽しみです。この他にも,休業中に,職員全員で,学校の回りを花壇に替え,ひまわりの種をたくさんまいています。夏には,人権の花「ひまわり」に囲まれた南永小になる予定です。

「大きく育て」と願いを込めて,「声かけ・水掛け・心掛け!」,大きな人権の花が咲く日が楽しみです。この他にも,休業中に,職員全員で,学校の回りを花壇に替え,ひまわりの種をたくさんまいています。夏には,人権の花「ひまわり」に囲まれた南永小になる予定です。

連休が明けるとともに,子どもたちの声が学校に帰ってきました。子どもたちの声を聞くと元気が出てきます。先日,設置した5匹の鯉のぼりですが,寄付でその数を増やし,10名の本校の子どもと同じ10匹の鯉のぼりが校庭を元気に泳いでいます。

永池・南永小,元気に乗り切ろう!!

永池・南永小,元気に乗り切ろう!!

農具倉庫の整理をしていると,鯉のぼりを発見しました。

こんな時だからこそ,子どもたちの元気を願って,校庭に設置することにしました。青い芝生と校舎。気持ちよさそうに泳ぐ鯉のぼり!元気に輝け,南永っ子!!

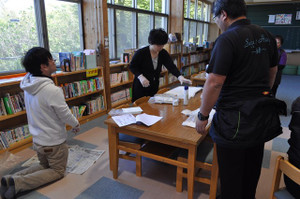

臨時休校で子どもが登校しないこの期間に,子どもたちの嘔吐や体調不良等に備えた緊急事態に対応していくために,校内研修を行いました。

本校には,養護教諭が各階,教室等に緊急セットを設置していますが,実際に使う経験がなかったこともあり,どのように使うのか,またその際の子どもの対応,職員の連絡体制等について,研修を行いました。

実際にやってみることで,多くの学びと気づきがあり,充実した研修になりました。

準備,企画等に感謝です。子どもと共に学ぶ南永小職員です!

準備,企画等に感謝です。子どもと共に学ぶ南永小職員です!

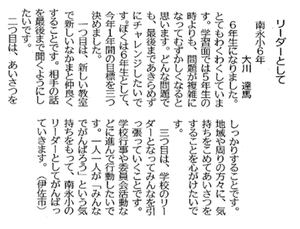

臨時休業に入り,学校に子どもの声が聞かれないと,何かと元気を失ってしまいますが,そんな中で,嬉しい出来事がありました。

極小規模校で全校児童10名の本校ですが,最高学年として,リーダーのへの思いと今年一年の三つの目標を力強く書いた作文が,掲載されました。こんな時期だからこそ,学校,地域を朝から元気にする出来事でした。掲載おめでとう!

本単元は,自分たちの住む「永池集落」の景観学習を通して,魅力を再発見したり,体験的な活動を通して愛着を深めたりすることをねらいとしています。また,学習の成果を発表したりHP等で情報発信したりすることで,ふるさとに誇りをもち,課題である維持保全等の意識を高め,課題解決へ向け自分たちがこれからどう関わっていけばよいかという心情を育むこともねらっています。

「景観」ってなあに?「景観学習」って,どんなことを学ぶの…?

「景観」ってなあに?「景観学習」って,どんなことを学ぶの…?

「景観」には,景色と風景があり,見る人を引きつける美しい眺めには,自然にあるもの(植物・動物・地形など)や人がつくったもの(人文:まつり・おどり・行事など)があることを学びました。

「さるも?」「いのししも?」「かかしは?」「記念碑!」「田んぼもあるよ。」など,子どもたちからいろいろな意見が出てきました。

「さるも?」「いのししも?」「かかしは?」「記念碑!」「田んぼもあるよ。」など,子どもたちからいろいろな意見が出てきました。

子どもたちは,永池に更にもう一つの「景観」を増やす計画(彼岸花ロードづくり)があること,それを自分たちが地域の方々と協力して行っていくことを知り,やる気満々です。

子どもたちは,永池に更にもう一つの「景観」を増やす計画(彼岸花ロードづくり)があること,それを自分たちが地域の方々と協力して行っていくことを知り,やる気満々です。

まずは,球根を採りに出かけるぞ! エイエイオー!!

ここでは,彼岸花の葉があるこの時期にしか球根が探せないことと,球根の堀り出し方を学び…

ここでは,彼岸花の葉があるこの時期にしか球根が探せないことと,球根の堀り出し方を学び…

一斉に土手をよじ上り…

一斉に土手をよじ上り…

堀る!

堀る!

掘る!

掘る!

掘り進めると…

掘り進めると…

「あった!!」

「あった!!」

「見つけた!」

「見つけた!」

「大量!!」

「大量!!」

「割れました!」

でも…次は,両手で掴むほど採れました。

でも…次は,両手で掴むほど採れました。

5~6分で,あっという間に240球ほどになりました。

5~6分で,あっという間に240球ほどになりました。 最後は,みんなできれいに片付けました。

最後は,みんなできれいに片付けました。

道路に落ちた土や葉も片付け,もとのように…。これも大切な「景観」を保つ一つの方法です。

道路に落ちた土や葉も片付け,もとのように…。これも大切な「景観」を保つ一つの方法です。

また,全ての球根を掘り起こさないことも,「景観」を守る一つです。

子どもたちは,多くの球根と,自分たちに与えられた多くの使命と,彼岸花ロードがきれいに咲きほこるであろう多くの夢をのせて,学校へ向かいました。

子どもたちは,多くの球根と,自分たちに与えられた多くの使命と,彼岸花ロードがきれいに咲きほこるであろう多くの夢をのせて,学校へ向かいました。

コロナウイルス感染症感染拡大防止対策のために来週から臨時休業に入る南永小ですが,今日も変わらず,子どもたちは学習に一生懸命取り組んでいます。

「二桁+一桁のたし算を筆算でするにはどんなことに気をつけたらいいかな?」大きな数のたし算の学習を始めた2年生は,筆算での計算について自分の考えを伝え合っていました。「位を揃えるといいんだね!」しっかりきまりを見付けることができました。

「二桁+一桁のたし算を筆算でするにはどんなことに気をつけたらいいかな?」大きな数のたし算の学習を始めた2年生は,筆算での計算について自分の考えを伝え合っていました。「位を揃えるといいんだね!」しっかりきまりを見付けることができました。

4年生は,見やすいグラフを書くために,工夫ができないかな?波線は何をあらわしているんだろう。これまでのグラフの学習を生かして,工夫した書き方について,学習していました。3年生はその間,前時に学習した内容を振り返り,復習問題に挑戦していました。

4年生は,見やすいグラフを書くために,工夫ができないかな?波線は何をあらわしているんだろう。これまでのグラフの学習を生かして,工夫した書き方について,学習していました。3年生はその間,前時に学習した内容を振り返り,復習問題に挑戦していました。

5年生は,漢字の成り立ちについての学習です。象形文字って面白いね!意味を表すものの形が変化して漢字を作っているなんてすごい。デジタル教材を使って,いろいろなが漢字の成り立ちやその種類を学習していました。6年生は,新出漢字をドリルとデジタル教材を使って学習していました。

5年生は,漢字の成り立ちについての学習です。象形文字って面白いね!意味を表すものの形が変化して漢字を作っているなんてすごい。デジタル教材を使って,いろいろなが漢字の成り立ちやその種類を学習していました。6年生は,新出漢字をドリルとデジタル教材を使って学習していました。

複式指導の進め方を各担任がそれぞれ工夫して,学習の充実に向けた取組を進める南永小です。

今日は,小さな大工さんになって,畑の看板作りに挑戦です。2人とも,作り方の説明をしっかり学んでいます。

今日は,小さな大工さんになって,畑の看板作りに挑戦です。2人とも,作り方の説明をしっかり学んでいます。

いよいよ杭の採寸。協力して,50㎝が測れるかな?

長さが測れたので,今度は,のこぎりを使って切り取ります。初めてのことなので,なかなか上手くのこがひけません。「しっかり押さえて,お腹にきゅっ!」を合言葉に,苦戦しながらも上手にできました。

最後に,看板を大きなホッチキスでカチン,カチンと留めて…

最後に,看板を大きなホッチキスでカチン,カチンと留めて…

「ジャンジャカジャーン!」できあがり!!

力を合わせて,上手に作ることができました。

畑にも,協力して立てることができました。

畑にも,協力して立てることができました。

2人で,耕耘機を使って耕し,牛糞を混ぜて畝を作り,野菜の看板を立てて,やっと立派な畑ができました。あとは,野菜の苗を植えると完成です。次は,小さな野菜農家さんに変身だ!!

2人で,耕耘機を使って耕し,牛糞を混ぜて畝を作り,野菜の看板を立てて,やっと立派な畑ができました。あとは,野菜の苗を植えると完成です。次は,小さな野菜農家さんに変身だ!!

「これ何~だ?」教頭先生の問いかけに,子どもたちは…「何それ?」「竹!」「たくさんある。」と答えていました。そして,それを食べると…「ええっ?」「食べられるの?」「わぁー。」「食べられる竹?」「竹じゃないよ?」と,様々な反応が返ってきました。

「さとうきび~」と,一人の児童が…。

その通り。これが,『さとうきび』です。

喜界島から送られてきたものを地域の方が,子どもたちにと,持ってきてくださいました。

甘~い『さとうきび』から,何が取れるのか,『さとうきび』は,どこで栽培されているのか,鹿児島の特産品の学習をしながら,みんなでガブリ!!

「甘~い」と,思わず言葉にしていた子どもたち。

「甘~い」と,思わず言葉にしていた子どもたち。

繊維まで必死にかみ砕こうとしていた子どもたち。そこは「捨ててもよいところ」ということも,合わせて学びました。

繊維まで必死にかみ砕こうとしていた子どもたち。そこは「捨ててもよいところ」ということも,合わせて学びました。

4年生の社会科「わたしたちの鹿児島県」で『さとうきび』の学習をします。たまたま今日は,5年生の社会科「国土の気候と地形の特色」で,『さとうきび』が暖かい気候で作られている映像を見たばかりで,タイムリーでした。

みんな大変おいしくいただき,いろいろ学ぶことができました。地域の方々に感謝です。

学校農園で栽培していた玉ねぎの葉が倒れ,いよいよ収穫の時期がきたので,昼休みに玉ねぎの収穫に行きました。

どのように,玉ねぎができるのかを知ることができました。自分がすきな玉ねぎの葉を引っ張ると!

どのように,玉ねぎができるのかを知ることができました。自分がすきな玉ねぎの葉を引っ張ると!

自分の拳よりも大きな玉ねぎに,驚きました。新玉ねぎを,今日はどんな料理でいただくのかな。それぞれが大きな玉ねぎとウキウキした気持ちを袋に詰め込んで,戻りました。

自分の拳よりも大きな玉ねぎに,驚きました。新玉ねぎを,今日はどんな料理でいただくのかな。それぞれが大きな玉ねぎとウキウキした気持ちを袋に詰め込んで,戻りました。