火災避難訓練 140

3校時に火災避難訓練がありました。

避難放送の後,全員が校庭へ避難し整列が終わったのが1分39秒でした。

教室の窓を閉め,鼻と口をハンカチで覆い,静かに落ち着いて避難することができました。

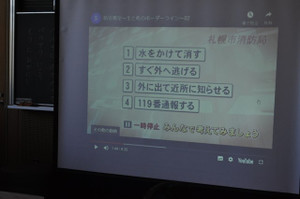

避難後は,ビデオ視聴し,「もしも,だれもいない家で火災が起きたとき」,「デパートなどの大きな建物で火災が起きたとき」などを想定して,どのように行動すればよいか,また,実際に学校で火災が起きたときの映像を視聴してどんなことが大切で,どうすべきかなど学習しました。

避難後は,ビデオ視聴し,「もしも,だれもいない家で火災が起きたとき」,「デパートなどの大きな建物で火災が起きたとき」などを想定して,どのように行動すればよいか,また,実際に学校で火災が起きたときの映像を視聴してどんなことが大切で,どうすべきかなど学習しました。

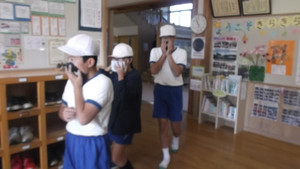

〇 一人で家にいるときに火災が起きたら,

・ 初期消火ができそうな時は,炎が天井に届かない高さだったら消化器が使える。

・ 自分が避難するときに,近所の人や周りの人にも火事を知らせ,119番をする。

〇 大きなデパートや初めて行く場所では,

・ 前もって避難経路を確認する。いざという時に心に余裕がもてるので早く避難できる。

煙などで表示が見えないこともあるため,事前に避難経路を確認しておくと慌てない。

〇 学校など様々な場所で火事が起こった時は,

・ 火の元を確認し,その場からできるだけ離れた通路や階段を通って避難する。

・ 建物の崩壊も考えられるので,建物からできるだけ遠い安全な場所に避難する。

〇 その他

・ 消化器の使用方法と,消化作業で火の元に近づく時は足下にかけながら近づくとよい。

・ 煙を吸わないように,できるだけ低い姿勢をとる。

・ 訓練はなぜ大切なのか。

・ 自分の身を自分で守ることが大事だが,近所の人や周りの人の命も大事だから,危険を知

らせることは大切。

以上,たくさんのことを学びました。

子どもたちからは,

「本当に火事になると混乱するので,消化器の使い方など前もって見ておくことが大切だと

思った。」 「火事が起こった時,方向が分からなくなるから,もしものことを考えて避難経路を確認し

「火事が起こった時,方向が分からなくなるから,もしものことを考えて避難経路を確認し

て,早く逃げたいと思った。」

「火事が起こった時,動揺するので消化器がすぐに使えるように前もって確認しておくことが

大切だと思った。」

「火事が起きないこと」,「起こさないこと」が一番大切ですが,もしも火事の現場に遭遇したらどうすればよいか,これまでの訓練で学んだことを思い出し,落ち着いて行動できるとよいです。そのためにも,今後の訓練も大切にし,安全に命を守る方法を身につけてほしいです。

一人で作ったら小さい家だったけれど

一人で作ったら小さい家だったけれど ALTのジョシュア先生と作ったら,こんなに大きくなりました。

ALTのジョシュア先生と作ったら,こんなに大きくなりました。 出来上がってこの笑顔(*^o^*)素敵ですね。

出来上がってこの笑顔(*^o^*)素敵ですね。

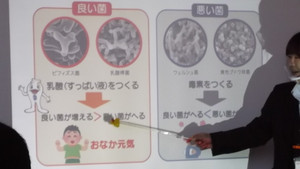

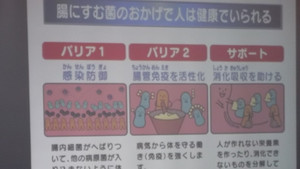

児玉先生,ありがとうございました。私たちが健康でいられるためには,腸内環境を整え,腸内の「菌」を増やし育てることが大切であることが分かりました。これからは,ストレスをためずに,バランスのよい伝統的な日本食も進んで摂りたいと思いました。

児玉先生,ありがとうございました。私たちが健康でいられるためには,腸内環境を整え,腸内の「菌」を増やし育てることが大切であることが分かりました。これからは,ストレスをためずに,バランスのよい伝統的な日本食も進んで摂りたいと思いました。

数日前から,集落放送やお手紙で,周知を行い,準備を進めてきました。昨年450本近い瓶を回収していたこともあり,今年は事前に90ケースを用意していましたが,地域の方々のご協力の下,今年は,96ケース(546本)の瓶を回収しました。さすが焼酎発祥の地「伊佐」。地域の方々からも,「パックの方が便利だけど,子どもたちのために,いつも瓶で買って,頑張って呑んでためたわ。大変じゃったが!(笑)」と,応援と笑いをいただきながら,小さい子ども会ですが,地域に支えられ,充実した活動になりました。

数日前から,集落放送やお手紙で,周知を行い,準備を進めてきました。昨年450本近い瓶を回収していたこともあり,今年は事前に90ケースを用意していましたが,地域の方々のご協力の下,今年は,96ケース(546本)の瓶を回収しました。さすが焼酎発祥の地「伊佐」。地域の方々からも,「パックの方が便利だけど,子どもたちのために,いつも瓶で買って,頑張って呑んでためたわ。大変じゃったが!(笑)」と,応援と笑いをいただきながら,小さい子ども会ですが,地域に支えられ,充実した活動になりました。

地域の皆さん,ご協力ありがとうございました。次回の回収まで,「百薬の長」と言いますが,健康第一で,また空き瓶を貯めていただけるとありがたいです。子どもたち,保護者のみなさん,お疲れ様!

地域の皆さん,ご協力ありがとうございました。次回の回収まで,「百薬の長」と言いますが,健康第一で,また空き瓶を貯めていただけるとありがたいです。子どもたち,保護者のみなさん,お疲れ様!

という感想が寄せられました。

という感想が寄せられました。 「おきな草」のみなさん,ご指導ありがとうございました。たくさん褒めていただいたことが,子どもたちの励みになりました。

「おきな草」のみなさん,ご指導ありがとうございました。たくさん褒めていただいたことが,子どもたちの励みになりました。

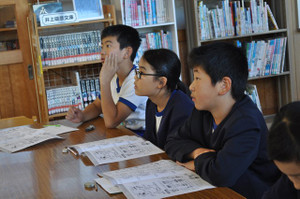

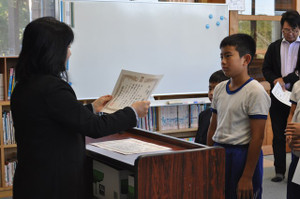

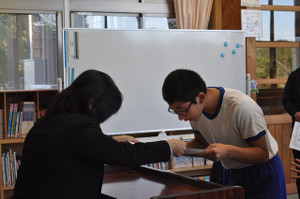

「租税」ってなあに?の質問から,「税」について考えました。

「租税」ってなあに?の質問から,「税」について考えました。

DVD視聴後,「税金がなければどうなるのかな?」という質問に,子どもたちは…

DVD視聴後,「税金がなければどうなるのかな?」という質問に,子どもたちは…

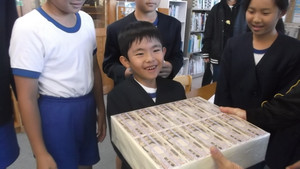

「おー」っと,子どもたちから。では,1億円は?

「おー」っと,子どもたちから。では,1億円は? 「重い~!!」と,一言。

「重い~!!」と,一言。

この1億円の束が19 万392 0束,税金として納められたことになります。わたしたちの暮らしを守るために,これほど多くのお金が必要だとことを体でも確かめることができました。

この1億円の束が19 万392 0束,税金として納められたことになります。わたしたちの暮らしを守るために,これほど多くのお金が必要だとことを体でも確かめることができました。

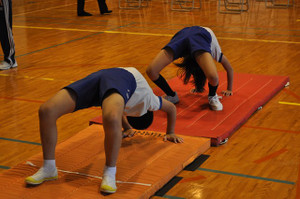

本校は,全校児童での体育科の授業を日頃から実施しています。今回は,「マット運動遊び・マット運動」の学習を参観していただきました。

本校は,全校児童での体育科の授業を日頃から実施しています。今回は,「マット運動遊び・マット運動」の学習を参観していただきました。

本時は,倒立系の技に挑戦する学習でした。全学年での授業になるため,低・中・高学年ごとに,ねらいや技について個人ファイルを作成し,その日の目標を一人一人が発表してから,活動に入りました。

本時は,倒立系の技に挑戦する学習でした。全学年での授業になるため,低・中・高学年ごとに,ねらいや技について個人ファイルを作成し,その日の目標を一人一人が発表してから,活動に入りました。

「足が思っていたより上がっていないね。」「足をもっと延ばしたら,きれいに見えるな。」「肘が曲がっているから,体を支えられないんだんな。」など,タブレットを活用し,挑戦する自分の姿を客観的に見て,課題を明確にすることで,自分の目標達成に向けた学習が進められました。

「足が思っていたより上がっていないね。」「足をもっと延ばしたら,きれいに見えるな。」「肘が曲がっているから,体を支えられないんだんな。」など,タブレットを活用し,挑戦する自分の姿を客観的に見て,課題を明確にすることで,自分の目標達成に向けた学習が進められました。

最後は,各学年で,本時のよかったところやできるようになったことについて,互いに伝え合い,振り返りカードに次時の目標と併せて記入しました。

最後は,各学年で,本時のよかったところやできるようになったことについて,互いに伝え合い,振り返りカードに次時の目標と併せて記入しました。

また,本時の成果をみんなに見てもらうことで,子どもたちは,達成感と次時への意欲が高まりました。

また,本時の成果をみんなに見てもらうことで,子どもたちは,達成感と次時への意欲が高まりました。

異学年が一緒に行うことで,これからの学習の見通しと上学年への憧れをもちつつ,一つ一つの技能の習得を行うことができる南永小の体育科の授業です。

異学年が一緒に行うことで,これからの学習の見通しと上学年への憧れをもちつつ,一つ一つの技能の習得を行うことができる南永小の体育科の授業です。

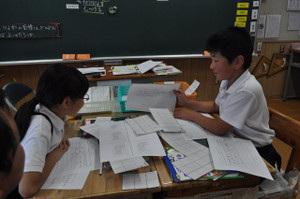

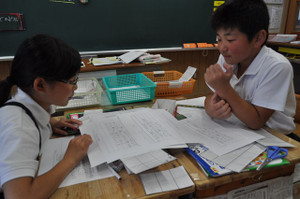

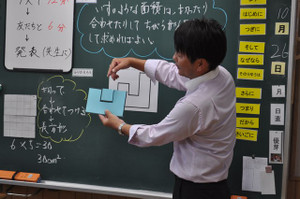

今回は複合図形の面積はどのようにもとめることができるのかについて考えました。これまでの学習の「たて×横(一辺×一辺)」では,求められない…。どうしたらよいだろうか。子どもたちは,図形を切ったり,線を入れて分ける活動を通して,既習内容を活用する方法を見出すことができました。

今回は複合図形の面積はどのようにもとめることができるのかについて考えました。これまでの学習の「たて×横(一辺×一辺)」では,求められない…。どうしたらよいだろうか。子どもたちは,図形を切ったり,線を入れて分ける活動を通して,既習内容を活用する方法を見出すことができました。

最後には,自分たちの考えを教師に説明することで,達成感と深い理解を得ることができました。

最後には,自分たちの考えを教師に説明することで,達成感と深い理解を得ることができました。

放課後は,指導助言をいただきながら,職員で授業反省と今後の手立てについて,意見を交流し,子どもたちのためにできること,今後深めていく等について研修を行いました。

放課後は,指導助言をいただきながら,職員で授業反省と今後の手立てについて,意見を交流し,子どもたちのためにできること,今後深めていく等について研修を行いました。

上手くできたかな?

上手くできたかな?

子どもたちは,「この前の機械の方が,使いやすいなと思った。」「たくさん頑張って結構時間をかけてやったけど,この前より量が少なくて,昔の人は大変だったんだなと思った。」

子どもたちは,「この前の機械の方が,使いやすいなと思った。」「たくさん頑張って結構時間をかけてやったけど,この前より量が少なくて,昔の人は大変だったんだなと思った。」

始めに,脱穀機の使い方を教えていたき,手をはさまないようにと一緒にやっていただきました。

始めに,脱穀機の使い方を教えていたき,手をはさまないようにと一緒にやっていただきました。

やり方が分かってくると,自分ちで稲を運び,まるでこれまでやってきたかのように,手際よく進める姿が頼もしく感じました。

やり方が分かってくると,自分ちで稲を運び,まるでこれまでやってきたかのように,手際よく進める姿が頼もしく感じました。

脱穀された籾が,脱穀機の横から袋に入っていく様子を見ながら,「こうやって,米になっていくんですね。」と地域との方と話しながら,観察だけではなく,つい手を入れ,実感しながら学んでいました。

脱穀された籾が,脱穀機の横から袋に入っていく様子を見ながら,「こうやって,米になっていくんですね。」と地域との方と話しながら,観察だけではなく,つい手を入れ,実感しながら学んでいました。

脱穀したあとの藁を軽トラにの荷台に乗せたり,馬で使った木を片づけたりと,子どもたちは最後まで,しっかりと頑張ることができました。

脱穀したあとの藁を軽トラにの荷台に乗せたり,馬で使った木を片づけたりと,子どもたちは最後まで,しっかりと頑張ることができました。

最後は,それぞれの体験から学んだ感想と,協力していただいた地域ん方々への感謝の気持ちを伝えました。

最後は,それぞれの体験から学んだ感想と,協力していただいた地域ん方々への感謝の気持ちを伝えました。

昨年は,コンバインで一気に稲刈りと脱穀を体験しましたが,今年は手刈りや掛干し,脱穀と体験する中で,「機械ができたことで,楽になった。」「これだけの広さだけでも大変なのに,昔の人は,もっと広い田んぼをこんなふうに作業していたなんてすごいと思った。」「この経験を,しっかりと覚えていたい。」「はじめての経験ができて,とても嬉しかった。」など一人一人が学び,感じたことを発表しました。

昨年は,コンバインで一気に稲刈りと脱穀を体験しましたが,今年は手刈りや掛干し,脱穀と体験する中で,「機械ができたことで,楽になった。」「これだけの広さだけでも大変なのに,昔の人は,もっと広い田んぼをこんなふうに作業していたなんてすごいと思った。」「この経験を,しっかりと覚えていたい。」「はじめての経験ができて,とても嬉しかった。」など一人一人が学び,感じたことを発表しました。 御協力いただいた,地域の皆様,ありがとうございました。改めて,感謝申し上げます。28日は,更に昔の方法「千歯こぎ」で学校にいくつかもらって干している稲で挑戦します。一つ一つの経験が,子どもたちの心と体を成長させてくれます。

御協力いただいた,地域の皆様,ありがとうございました。改めて,感謝申し上げます。28日は,更に昔の方法「千歯こぎ」で学校にいくつかもらって干している稲で挑戦します。一つ一つの経験が,子どもたちの心と体を成長させてくれます。