埋蔵文化財センター出前授業【縄文の人々の暮らし】 36

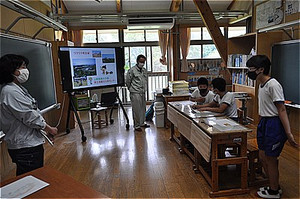

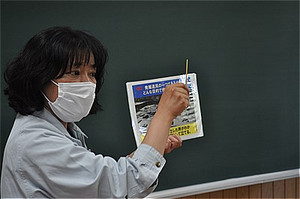

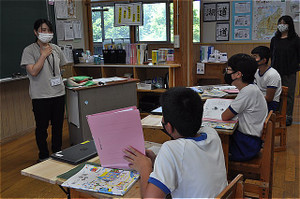

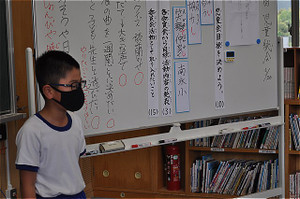

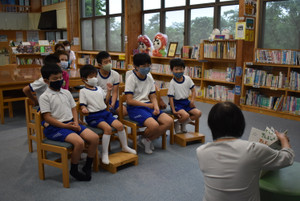

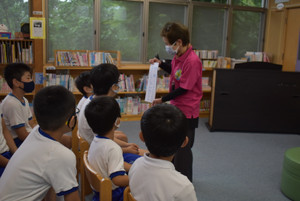

鹿児島県埋蔵文化財センターから2名の先生方をお招きし,6年社会科縄文の人々の暮らしについて,出前授業を行いました。

これから学習する6年生。来年学習する5年生。それぞれに受け取り方は違ったと思いますが,初めて知ることや驚くことが多く,大変貴重な学習になりました。

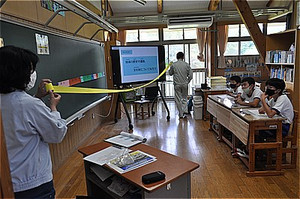

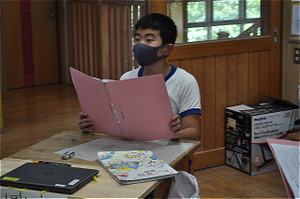

「1mmを1年としたとき,令和は3mm。平成が30mm(3cm)。縄文時代はどれくらいあったのでしょうか?」という質問に,歴史好きな6年生「江戸時代が280年くらい,平安時代も300年でしょ。縄文時代は,500年くらいかな。」

「では,紙テープで表すと・・・。」教室では広げることができない10m(10000mm)。」子どもたちは,予想どおりの「ながっ!」「すごーい!」の驚きでした。

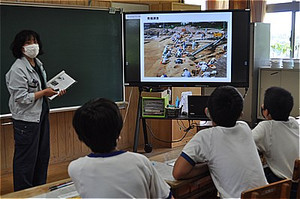

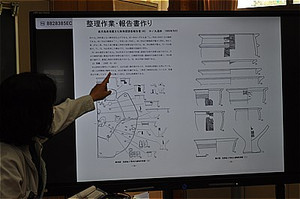

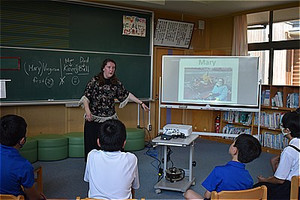

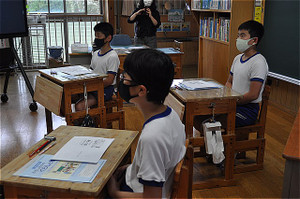

次に,埋蔵文化財センターのお仕事や研究から分かったこと,鹿児島の代表9500年前の「上野原遺跡」の姿や人々の生活の様子など,スライドを使いながら,とても分かりやすく教えていただきました。なんと,発掘作業はされていませんが,南永小のすぐ近くにも3000年以上前の遺跡があることが分かっていることが分かり,早速堀りに行きたいと言わんばかりに子どもたちの目が輝きました!

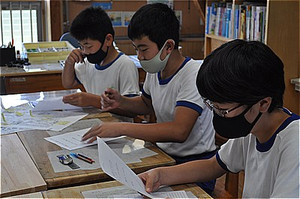

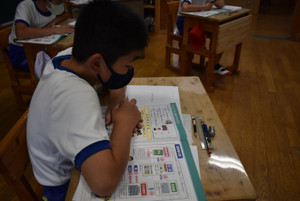

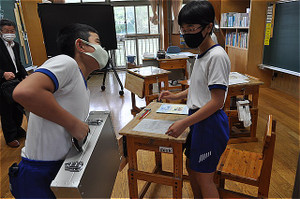

実際に発掘された遺物を触らせてもらいながら,年代並べや使い方,その時の生活の様子など,本物から見える縄文時代の世界を体験することができました。

矢じりの材料や作り方から,狩りや技術,また戦いが始まった証拠などが見えてきました。また,落とし穴の遺跡や石を使った道具で当時の食生活も知ることができました。

最後は,質問タイムです。教科書の図から感じた質問を専門家にどんどん質問する子どもたち。丁寧にいろいろなことを教えていただき,最後には「土偶」の話題からドラえもんの映画「日本誕生」まで広がり,楽しく,また魅力的な学習になりました。

埋蔵文化財センターの先生方,貴重な体験をさせていただき,ありがとうございました。

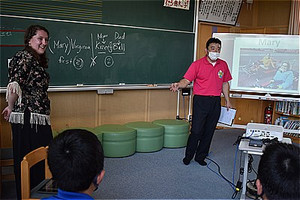

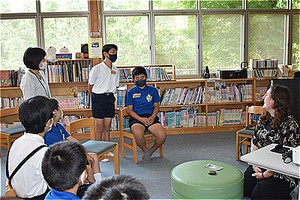

メアリー先生,本日は御多用の中ありがとうございました。一緒に給食を食べたり,遊んだり,お勉強したり,とても楽しく過ごすことができました。とてもフレンドリーで子ども好きな先生に,南永っ子はたくさんの刺激をいただいたようです。

メアリー先生,本日は御多用の中ありがとうございました。一緒に給食を食べたり,遊んだり,お勉強したり,とても楽しく過ごすことができました。とてもフレンドリーで子ども好きな先生に,南永っ子はたくさんの刺激をいただいたようです。

先生方も,子どもたちにお薦めする本を選びました。

先生方も,子どもたちにお薦めする本を選びました。

それぞれ,作品の前には作品の紹介とアーティストの紹介が載せてあるカードが置かれていて,自分の「気になる作品」のカードを1枚だけもらうことができました。

それぞれ,作品の前には作品の紹介とアーティストの紹介が載せてあるカードが置かれていて,自分の「気になる作品」のカードを1枚だけもらうことができました。

作品の鑑賞の仕方についてたくさん学んだ後は,おうちの方々が心を込めて作ってくださったお弁当をおししくいただきました。

作品の鑑賞の仕方についてたくさん学んだ後は,おうちの方々が心を込めて作ってくださったお弁当をおししくいただきました。

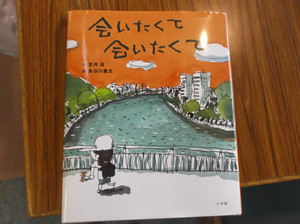

次の週におばあちゃんに会いに行くと,おばあちゃんのお手製の糸電話が…。ケイちゃんは,初めて見る糸電話の使い方をおばあちゃんに教わりながら,やっと大好きなおばあちゃんと話をすることができました。おばあちゃんがケイちゃんに語りかける言葉には,人生で大切にしたい想いがたくさん詰まっていて,心温まるお話でした。

次の週におばあちゃんに会いに行くと,おばあちゃんのお手製の糸電話が…。ケイちゃんは,初めて見る糸電話の使い方をおばあちゃんに教わりながら,やっと大好きなおばあちゃんと話をすることができました。おばあちゃんがケイちゃんに語りかける言葉には,人生で大切にしたい想いがたくさん詰まっていて,心温まるお話でした。

「どうしたら,おいしい料理を作ることができるか。」という,これから調理を学ぶ5年生からの質問には,「おうちの人の手伝いをたくさんして,一緒に調理を楽しみながら挑戦したら,おいしいものがたくさんつくれるようになる。」と,これからの学習への意欲を高める素晴らしい言葉をいただきました。

「どうしたら,おいしい料理を作ることができるか。」という,これから調理を学ぶ5年生からの質問には,「おうちの人の手伝いをたくさんして,一緒に調理を楽しみながら挑戦したら,おいしいものがたくさんつくれるようになる。」と,これからの学習への意欲を高める素晴らしい言葉をいただきました。

子ども110番の家の人に,助けを求めることができました。

子ども110番の家の人に,助けを求めることができました。

校長先生からは,

校長先生からは,

「寄り道したりしないようにしたい。知らない人が声をかけてきたら,いざというときは,笛を

「寄り道したりしないようにしたい。知らない人が声をかけてきたら,いざというときは,笛を

全員,しっかりとした態度で自分の命を守る学習ができました。最後に,警察の方から「いかのおすし」の合い言葉が書かれた紙が入っているマスクを一人ずついただきました。伊佐湧水警察署の中村様,伊佐湧水地区防犯協会の大西様,本日はご指導ありがとうございました。

全員,しっかりとした態度で自分の命を守る学習ができました。最後に,警察の方から「いかのおすし」の合い言葉が書かれた紙が入っているマスクを一人ずついただきました。伊佐湧水警察署の中村様,伊佐湧水地区防犯協会の大西様,本日はご指導ありがとうございました。

答えは,「ホットドッグ」でした。

答えは,「ホットドッグ」でした。