朗読朝会の取組が南日本詩文で紹介 78

本校が隔週火曜日に行っている朗読朝会を南日本新聞で紹介していただきました。

20年以上前から校区で取り組んできた「朗読」ですが,現在は,月に2回日曜日の朝の朗読放送と仲よし読書(親子や地域の方と子どもが一緒に読み聞かせ),そして今回の朗読朝会という形で受け継がれています。小さい学校ですが,一人一人が胸を張って自信をもって読む「朗読」は,感動します。これからも継続し,更に子ども一人一人の自信につなげていく活動にしていきます。

本校が隔週火曜日に行っている朗読朝会を南日本新聞で紹介していただきました。

20年以上前から校区で取り組んできた「朗読」ですが,現在は,月に2回日曜日の朝の朗読放送と仲よし読書(親子や地域の方と子どもが一緒に読み聞かせ),そして今回の朗読朝会という形で受け継がれています。小さい学校ですが,一人一人が胸を張って自信をもって読む「朗読」は,感動します。これからも継続し,更に子ども一人一人の自信につなげていく活動にしていきます。

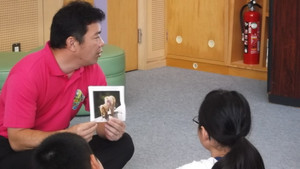

本校は,毎月2~3回の全校朝会があります。1回は校長講話ですが,後の回は他の先生方が交代でお話をしてくださいます。今日は,教頭先生が「猿」のお話をしてくださいました。

最近,校区内でよく猿を見かけるようです。昨日も,民家の屋根の上に4ひきのさるがいたそうです。

校区の方々が大切に育てた作物(かぼちゃ等)を猿が食い荒らしていて,作物を育てた人たちが生活するのに困っていることや,野生の猿は人間のことを敵だと思っているので近寄ったり追いかけたりすると危険であること,なぜ猿が人間が住んでいる所までやって来て,人間が育てている作物を食べるのかその原因を考えてみるようと,問いかけられました。

子どもたちは,初めは猿に対して「かわいい」という感情をもっていましたが,話を聞くうちに野生の猿には気をつけなければならないということに気づいたようでした。そのため,近づいたり追いかけたりすることは,危険であることを学ぶことができました。

子どもたちは,初めは猿に対して「かわいい」という感情をもっていましたが,話を聞くうちに野生の猿には気をつけなければならないということに気づいたようでした。そのため,近づいたり追いかけたりすることは,危険であることを学ぶことができました。

なぜ,猿が人間の作った作物を食べに来るのか荒らすのかについては,気づいている子どもたちもいましたが,これからの景観学習と関連させながら考えていけるようにしていきたいと思います。

景観学習の一貫である白川川の水生生物調査を川内川河川事務所の専門スタッフの方々と一緒に行いました。白川川は,皆さんもご存知の通り,伊佐市・姶良郡湧水町を流れる川内川水系の一級河川です。

まずは,身近な川を知るための調査ポケットブックで,川内川の長さ137m(九州で第2位),流域面積1600㎞²(九州で第5位),どこを流れているのか(熊本県の白髪岳から流れ出て,宮崎県のえびの市を通って,鹿児島県の湧水町やさつま町を通って,最後に薩摩川内市から東シナ海へそそいでいる。)について学びました。

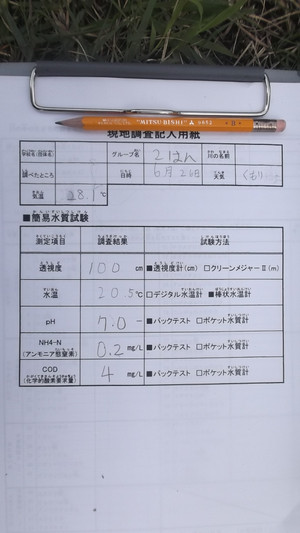

そして,肉眼でもきれいに見える川の水がどのくらい澄んでいるか,「透視時計」と呼ばれるメスシリンダーを大型にしたような入れ物(1m)に川の水を入れ,観察してみました。この透視時計は,底に「✕」印があり上から覗き込んだ時くっきりと「✕」印が見えるまで水を抜いくことで透視度をはかることができます。実際に中を覗き込んでみると,くっきり「✕」印を確認することができました。白川川の水の透明度は100cmで,きれいに澄んでいることが証明されました。

次に,このきれいな白川川の水は生きものが住みやすい環境にあるのかどうか,パックテストを使って水質調査を行いました。パックテストの使い方は,以前学習済みだったので今回はわりとスムーズに調べることができました。

パックテストの結果は,PHが7.0で「中性」,COD(川の水に入っているよごれの量)4mg/L「きれいな水」,NH4-N(ウシ・ブタなどの生き物のし尿が川に入っていないかアンモニア態窒素量)0.2mg/L「きれいな水」で,生き物が生息しやすい川であることが分かりました。

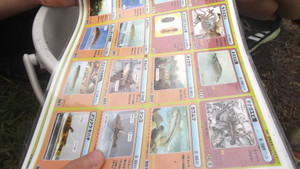

次は実際に川へ入り,どんな生き物がいるのか探してみました。石の裏や草の根元のあたりを中心に探してみました。

サワガニが多く捕れました。その他にどんな生き物がいるか,生き物パンフレットを見ながら探しました。

サワガニの他に,やご(ハグロトンボやコヤマトンボの幼虫)や,イモムシのようなヒゲナガカワトビケラ,タニシ(スクミリンゴガイ),メダカのようなオイカワなど色々な生き物を捕まえることができました。

子どもたちは,実際に川へ入ることで,たくさんの生き物と出会い,さらに白川川の水がきれいであることを実感できたようです。これからも,このきれいな川を守っていけるとよいですね。景観学習を学ぶことで,伊佐の自然の豊かさと環境の素晴らしさに気づかされ,これからの自分たちの生活の在り方を見直すよいきっかけとなりました。

子どもたちは,実際に川へ入ることで,たくさんの生き物と出会い,さらに白川川の水がきれいであることを実感できたようです。これからも,このきれいな川を守っていけるとよいですね。景観学習を学ぶことで,伊佐の自然の豊かさと環境の素晴らしさに気づかされ,これからの自分たちの生活の在り方を見直すよいきっかけとなりました。

今日は,総合的な学習の時間に田植え体験をしました。

天気に恵まれ,田んぼにはすがすがしい風が吹き,田植えをするには最高の日となりました。

6年生は,今年で6回目となりました。まずは,説明を受け,準備に取りかかりました。

苗を一人ずつもらい,2~3株ずつに分けながら植えていきました。

初めての人もいましたが,みんな上手に印に合わせて植えることができました。

初めての人もいましたが,みんな上手に印に合わせて植えることができました。

田植えの後は,田植機に載せていただきました。

順番待ちの時は,苗を運ぶ手伝いをしたり,用水路の冷たい水で足を冷やしたりしながら楽しく過ごすことができました。

最後に,感想を発表し,お礼の挨拶を述べることができました。エコファームの皆様,コミュニティ協議会長さん,ありがとうございました。これからも,稲の生長を楽しみに見に来ます。よろしくお願いします。

最後に,感想を発表し,お礼の挨拶を述べることができました。エコファームの皆様,コミュニティ協議会長さん,ありがとうございました。これからも,稲の生長を楽しみに見に来ます。よろしくお願いします。

外国語科として,小学校でも英語を学ぶ時代。「I can~」自分のできることを英語で伝えるにはどうしたらよいのだろうか?

新しい表現を学ぶ中,最後は,イラストを使った英語のクイズ大会を行いました。アシスタントのトムと一緒に,イラストの中の子どもになりきって,自分のできることを紹介し,誰になりきっているのかをみんなで当てました。

次の学習では,新しい単語を加えて,更にたくさんのことを伝えることができるようになる学習を行います。「できること(Can)」,「できないこと(Can't)」は,一人一人異なりますが,英語で伝えることを目標にすることで,楽しく自分を紹介する子どもたちの姿が頼もしく見えました。

次の学習では,新しい単語を加えて,更にたくさんのことを伝えることができるようになる学習を行います。「できること(Can)」,「できないこと(Can't)」は,一人一人異なりますが,英語で伝えることを目標にすることで,楽しく自分を紹介する子どもたちの姿が頼もしく見えました。

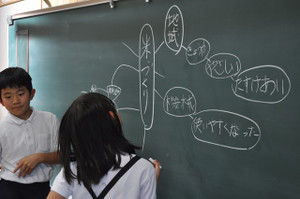

高学年の社会科の学習。これまで学習してきたことを線でつないで黒板いっぱいに知識のイメージマップを作成しました。5年生は「米作り」,6年生は「日本国憲法」で取り組み,最後は,お互いに自分たちの学びを説明する活動を行いました。

途中で,相手の黒板を見ることで,「やばい,負けている!」「もっとつないでいこう。何かあったかな?」など,互いに意識し合いながらこれまでの学習を思いだし,協力しながら次々に書き込む姿は,楽しさもあり,学びの再確認にもなるなど,充実していました。

途中で,相手の黒板を見ることで,「やばい,負けている!」「もっとつないでいこう。何かあったかな?」など,互いに意識し合いながらこれまでの学習を思いだし,協力しながら次々に書き込む姿は,楽しさもあり,学びの再確認にもなるなど,充実していました。

その後,伝え合う時間では,「いかにわかりやすく伝えることができるか」というポイントをしめしたことで,相手の学年に一生懸命伝えることができました。

さすが,6年生。線の繋がりを上手に伝え,日本国憲法の三本の柱について,それぞれの関連性を詳しく説明しました。

さすが,6年生。線の繋がりを上手に伝え,日本国憲法の三本の柱について,それぞれの関連性を詳しく説明しました。

5年生も負けずに,今と昔の米作りの違いや品種改良によって,米の生産量が増えてきている事に着目した発表で応戦しました。

5年生も負けずに,今と昔の米作りの違いや品種改良によって,米の生産量が増えてきている事に着目した発表で応戦しました。

甲乙付けがたい,イメージマップと説明に,最終判断は引き分け!「ノーサイドゲーム」ということで,握手をして互いの頑張りを称え,学習を終えました。次は,学習を新聞にまとめて,伝えることで,再度挑む子どもたちです。

楽しみながら,学びを深めるよい時間になりました。

楽しみながら,学びを深めるよい時間になりました。

とても天気が良かった今日。学校農園にできたトウモロコシの収穫に行きました。

初めてトウモロコシを収穫する子もいて,「どうやって採るの?」「どこに実があるの?」など体験を喜んでくれました。慣れてくると,他にはないかと中まで頭を入れて,探すほどでした。

初めてトウモロコシを収穫する子もいて,「どうやって採るの?」「どこに実があるの?」など体験を喜んでくれました。慣れてくると,他にはないかと中まで頭を入れて,探すほどでした。

たくさん収穫できたので,先生方にもお裾分けをしながら,大満足の収穫になりました。

たくさん収穫できたので,先生方にもお裾分けをしながら,大満足の収穫になりました。

子どもたちが,待ちに待ったプール開きです。今年度の水泳学習が無事に行えるよう,丁寧に祈願しました。

諦めずに努力すると,できることが増えていきます。去年より更に高い目標をもって,チャレンジしましょう!

水泳学習のきまりや安全に気をつけるための安全指導をしっかり聞くことができました。

しっかり,準備運動もできました。

しっかり,準備運動もできました。

シャワーの水がちょっぴり冷たかったですが,体もしっかり洗うことができました。

今日は,主に安全面と水泳学習のルールを学びました。次からは,今日の学習を生かしてそれぞれの目標に向かって頑張ってほしいです。

今日は,主に安全面と水泳学習のルールを学びました。次からは,今日の学習を生かしてそれぞれの目標に向かって頑張ってほしいです。

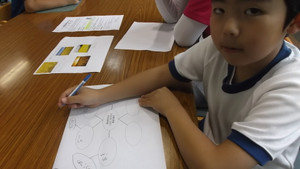

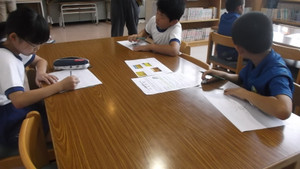

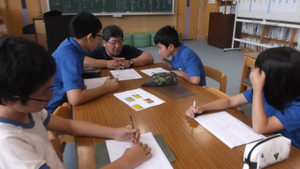

南永小の朝の活動に,「楽しい作文」(奇数週の水曜日)の時間があります。ここでは,作品応募への出品も含め,目標を持たせて計画的に学習しています。

今回は,伊佐市教育委員会主催「黄金の俳句コンクール」の作品づくりに取り組みました。

伊佐の自然や自分たちの暮らしを見つめ,思い浮かべたものを関連表にできるだけたくさん書いています。そして,思い浮かべたものの中から俳句の材料となる言葉を抜き取り,作品作りに取り組みます。今日は,言葉集めがメインです。

どんな作品ができあがるか楽しみです。

どんな作品ができあがるか楽しみです。

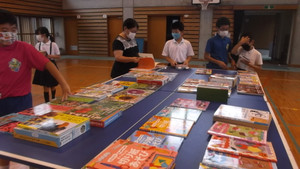

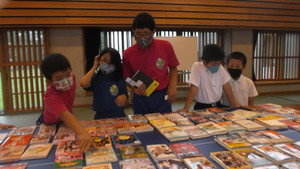

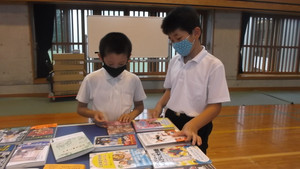

子どもたちが楽しみにしてる毎年恒例の選書会です。

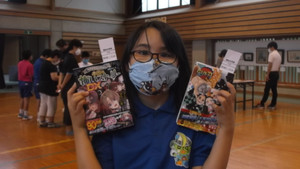

ブックスミスミさんが,新刊を中心にたくさんの推薦図書を学校へ持ってきてくださり,子どもたちはその中から読んでみたい本を一人2冊ずつ選び,購入申し込みを行います。予算の関係上,全てを購入とまではいかないのですが,できるだけ希望が叶うように調整してくださいます。

今年は,どんな本が図書室に届くか楽しみですね。

みんな丁寧に本を扱いながら,自分が興味のある本を探していました。

「楽しい本がたくさんありました。」「おもしろそうな本がたくさんあって,どれにするか迷いました。」「本が届くのが楽しみです。」など,いろいろな感想を話してくれました。

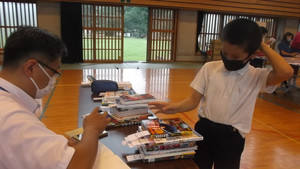

3・4年生が,体育館の窓と鍵締めを,5・6年生が会場の片付けを手伝ってくれました。さすが気の利く南永っこです。

3・4年生が,体育館の窓と鍵締めを,5・6年生が会場の片付けを手伝ってくれました。さすが気の利く南永っこです。