地域の方の読み聞かせ 180

火曜日は,毎週地域の方が朝来られて,読書タイムに読み聞かせをしていただいています。本日は2名の方が来られ,読み聞かせをしていただきました。

動物たちの互いを思いやる話や春に幸せが届くかんづめの話など,物語が進むにつれて,子どもたちもくぎ付けになっていきました。週に一度の地域の方の読み聞かせですが,読書への興味関心を高めるとともに,地域が続けてきた読書指導を受け継ぐ,南永小の魅力の一つです。いつもありがとうございます!

火曜日は,毎週地域の方が朝来られて,読書タイムに読み聞かせをしていただいています。本日は2名の方が来られ,読み聞かせをしていただきました。

動物たちの互いを思いやる話や春に幸せが届くかんづめの話など,物語が進むにつれて,子どもたちもくぎ付けになっていきました。週に一度の地域の方の読み聞かせですが,読書への興味関心を高めるとともに,地域が続けてきた読書指導を受け継ぐ,南永小の魅力の一つです。いつもありがとうございます!

土曜授業の今日,2・3時間目で,国立天文台の天文教育普及事業である「ふれあい天文学」を本校で行いました。今回は,実際に来校していただき,本校での出前授業を計画しておりましたが,現状からリモートでの出前授業となりました。

講師の,国立天文台の研究者である三好 真(みよし まこと)先生とZoomでつなぎ,「天体は自転・公転をしているから落っこちない!」というテーマの下,太陽や惑星,衛星,ブラックホールなど,映像やスーパーコンピュータによるシュミレ―ション画像を用いた,大変分かりやすく,楽しい時間となりました。

講師の,国立天文台の研究者である三好 真(みよし まこと)先生とZoomでつなぎ,「天体は自転・公転をしているから落っこちない!」というテーマの下,太陽や惑星,衛星,ブラックホールなど,映像やスーパーコンピュータによるシュミレ―ション画像を用いた,大変分かりやすく,楽しい時間となりました。

昨日,集落放送で案内をしたことで,授業に地域の方がたくさん来ていただき,久しぶりに南永小に人があふれる中,授業が始まりました。

昨日,集落放送で案内をしたことで,授業に地域の方がたくさん来ていただき,久しぶりに南永小に人があふれる中,授業が始まりました。

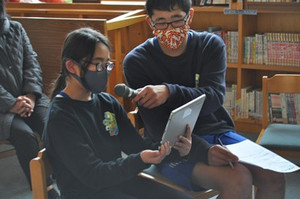

講師紹介のあと,初めに5・6年生による学校紹介を行いました。南永小の特色ある教育や施設など,プレゼンソフトをタブレットで操作しながら,しっかりと紹介してくれました。

「角運動量」という難しい言葉から始まった授業は,先生の準備された大きなお椀型の中で車とバイクが落ちずに走り回る動画で,「なるほど!」と,がっちりと心をつかむスタートでした。

「角運動量」という難しい言葉から始まった授業は,先生の準備された大きなお椀型の中で車とバイクが落ちずに走り回る動画で,「なるほど!」と,がっちりと心をつかむスタートでした。

なんでもすいこんでいく「ブラックホール」というイメージですが,実際の研究からは,10%ほどがすいこまれるだけで,あとは離れていくことや一定の距離以内に入らなければ,すいこまれないことなどを聞き,驚きや安心の顔がとても印象的でした。

なんでもすいこんでいく「ブラックホール」というイメージですが,実際の研究からは,10%ほどがすいこまれるだけで,あとは離れていくことや一定の距離以内に入らなければ,すいこまれないことなどを聞き,驚きや安心の顔がとても印象的でした。

惑星の自転・公転の話題では,惑星の画像が紹介されるたびに,「火星だ!」「木星だ!」と日頃から本校の天体ドームで見ている惑星に声を上げる姿も見られました。しかし,自転する惑星の映像には,感動したようです。「わー,すごい。」なかなか見ることのできない映像に感動しました。

惑星の自転・公転の話題では,惑星の画像が紹介されるたびに,「火星だ!」「木星だ!」と日頃から本校の天体ドームで見ている惑星に声を上げる姿も見られました。しかし,自転する惑星の映像には,感動したようです。「わー,すごい。」なかなか見ることのできない映像に感動しました。

後半の学習では,月の満ち欠けや夜の星座から地球の自転について,またなぜ月の模様がいつも同じなのかなど,日頃から見ている夜空の疑問について学ぶことができました。

後半の学習では,月の満ち欠けや夜の星座から地球の自転について,またなぜ月の模様がいつも同じなのかなど,日頃から見ている夜空の疑問について学ぶことができました。

授業が終わると,事前に考えて来た宇宙に関する疑問を天文学者に直接質問するという貴重な体験ができました。「宇宙人は,いますか?」2年生の素朴な疑問に,「私たちも宇宙の中で考えれば,宇宙人です。そう考えるとどこかに,同じ形ではないにしろ,いるかもしれませんね!」と回答していただき,会場も笑顔いっぱいになりました。他にも,「天の川は,どれだけの星が集まっているのか。」「ベテルギウスは,いつなくなるのか。」「太陽は,燃えているのになぜなくならないのか。」「星の光は,強いものと弱いものがあるのはなぜなのか。」子どもたちから出る質問にも丁寧に答えていただきました。

授業が終わると,事前に考えて来た宇宙に関する疑問を天文学者に直接質問するという貴重な体験ができました。「宇宙人は,いますか?」2年生の素朴な疑問に,「私たちも宇宙の中で考えれば,宇宙人です。そう考えるとどこかに,同じ形ではないにしろ,いるかもしれませんね!」と回答していただき,会場も笑顔いっぱいになりました。他にも,「天の川は,どれだけの星が集まっているのか。」「ベテルギウスは,いつなくなるのか。」「太陽は,燃えているのになぜなくならないのか。」「星の光は,強いものと弱いものがあるのはなぜなのか。」子どもたちから出る質問にも丁寧に答えていただきました。

中には,「なぜビックバンが起こって宇宙が始まったのか?」という質問もあり,「宇宙には必ず始まりがあったはずだが,『なぜ』の答えはまだわからない。多くの天文学者も知りたいはずだ。」との回答に会場も和みました。

最後に,代表のこどもが,「天体のほとんどが自転していることを初めて知りました。楽しい学習になりました。ありがとうございました。」と感想と御礼を伝えました。また学校長から,今回の実施について改めてお礼の言葉を送り,「ふれあい天文学」を終えることができました。

三好先生,楽しい授業,また素晴らしい機会に感謝いたします。そして,一緒に参加してくださった地域の皆様,御参加ありがとうございました。子どもたちにとって,天文学という学びだけでなく,キャリア教育の一環として研究者と関わりは実り多い体験になりました。

土曜授業の朝の読書の時間に委員会による読み聞かせを行いました。本校は,低学年かお手伝いとして,2年生から委員会活動に参加しています。今日は,2年生の子どものお気に入りの絵本「ノラネぐんだん」シリーズから「きしゃぽっぽ」を読んでくれました。

いたずら好きなノラネコぐんだんが,今回は,きしゃを走らせ,荷物にあったトウモロコシをかまに石炭といっしょに入れちゃうお話。

期待通りのポップコーンの山に,大笑い。最後は,絵本の中からクイズが出され,楽しい読み聞かせの時間となりました。

期待通りのポップコーンの山に,大笑い。最後は,絵本の中からクイズが出され,楽しい読み聞かせの時間となりました。

放送・図書委員会の二人,ありがとう!

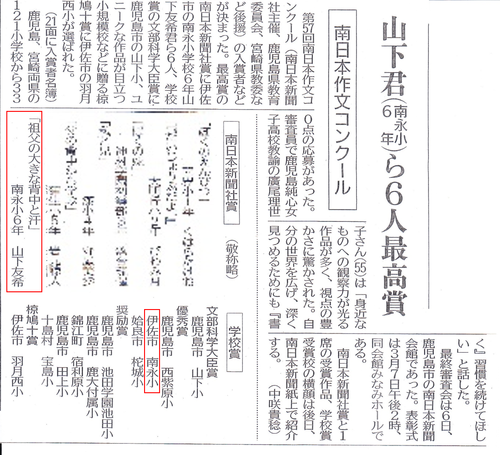

本日の南日本新聞で,発表されました南日本作文コンクールの結果において,本校は優秀賞という学校賞をいただきました。2・4・5・6年しかない本校において,この結果は,大変驚きました。6年生の最高賞である「南日本新聞社賞」の獲得に続き,「1席」,「2席」の入賞もいただきました。おめでとう,子どもたち。

先日,修学旅行でお世話になった西之表市,グリーンツーリズム推進協議会様から,修学旅行の時のデータを基にしたDVDのプレゼントが届きました。そこで,全校朝会で,校長先生が紹介し,その時の様子など解説を加えながら,全校児童で鑑賞会を行いました。

実際に行った5・6年生は改めて感謝の気持ちをもち,また下学年は種子島への憧れを強くもつことができました。心のこもったプレゼントに,感謝いたします。

実際に行った5・6年生は改めて感謝の気持ちをもち,また下学年は種子島への憧れを強くもつことができました。心のこもったプレゼントに,感謝いたします。

5時間の学習でしたが,一人一人が満足する「思いが,いーーーーっぱいつまった 世界にたった一つの作品」に仕上がりました。

2年生の作品

「トラクターをうごかすタイヤ」

4年生の作品

「ぜったいに つかまえるぞ」

「がんばって あやとびを とんでいる ぼく」

「がんばって あやとびを とんでいる ぼく」

5年生作品

「ペンギンを食べようとしているクジラ」

「魚をねらっている サメ」

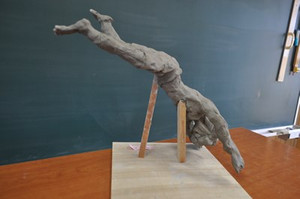

6年生の作品

6年生の作品

「水泳の 跳びこみをするぼく」

廊下に展示しています。是非,学校へお越しいただき,直接見ていただければと思います。子どもたちの頑張りが形になったよい学習になります。

廊下に展示しています。是非,学校へお越しいただき,直接見ていただければと思います。子どもたちの頑張りが形になったよい学習になります。

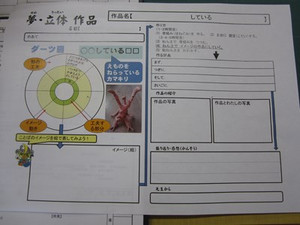

夢・立体彫刻展への出展を予定して計画していた全校での粘土立体工作。今年度は,残念ながら中止となり,出展はできませんが,来年に向けて,取り組みました。

2日に分けた5時間計画での学習でしたが,イメージを膨らまし,自分の思いを形にすることができました。

めあて「自分の思いが,いーーーーっぱい つまった 世界に一つだけの作品にするには,どのように作っていけばよいのだろうか。」

1日目は,作品のイメージを作り,作品の骨組み作りに取り組みました。

「力強さを大きさで!」「一生懸命な表情にしたい。」「勢いを表したいから,指先まで伸ばして」など,一人一人の作品への思いが,言葉として,ワークシートに表出されていきました。

「力強さを大きさで!」「一生懸命な表情にしたい。」「勢いを表したいから,指先まで伸ばして」など,一人一人の作品への思いが,言葉として,ワークシートに表出されていきました。

自分の思いをイメージしてから,骨組み作りです。

2日目は,粘土で,肉付けを行います。粘土で骨組みを包んでから,イメージに合うように肉付けを行いました。太さや大きさ,表面の模様や表情など,夢中の3時間でした。

2日目は,粘土で,肉付けを行います。粘土で骨組みを包んでから,イメージに合うように肉付けを行いました。太さや大きさ,表面の模様や表情など,夢中の3時間でした。

さて,どんな作品に仕上がったのか。次のブログを御覧ください。